昨日は狭心症の話をしました。

狭心症には、安静時狭心症、労作性狭心症、安定狭心症、不安定狭心症の種類があります。

狭心症の発作は、胸痛、圧迫、「締め付け」を感じます。

さらに、胃痛、背中の痛み、左肩の痛み、歯の痛みなどの「放散痛」が出る場合もあります。

狭心症を避けるためには、糖質や脂質、塩分の多い食べ物を避け、コレステロールをコントロールして、ビタミンやポリフェノールを摂取することが大切です。

本日は、ビタミンAとBの話です。

〇本日のテーマ ビタミンA

ビタミンB

〇記事の信頼性

記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。

〇読者への前置き

・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。

ビタミン 効果

ビタミンCとEの働きについて以前述べました。本日は、ビタミンAとBの働きについて述べます。

ビタミンA効果

ダメージ肌を補修する時に役立つのがビタミンAとされます。

人間の肌の古い表紙細胞は、6週間のサイクルで新しい表紙細胞が生まれ、役目を終えて排出されます。

この肌のサイクル(代謝)を「ターンオーバー」と言います。

このターンオーバーが順調にいかないと、肌荒れや吹き出物などの肌トラブルのもとになります。

ビタミンAには、ターンオーバーを整える機能があります。

シミ 防止

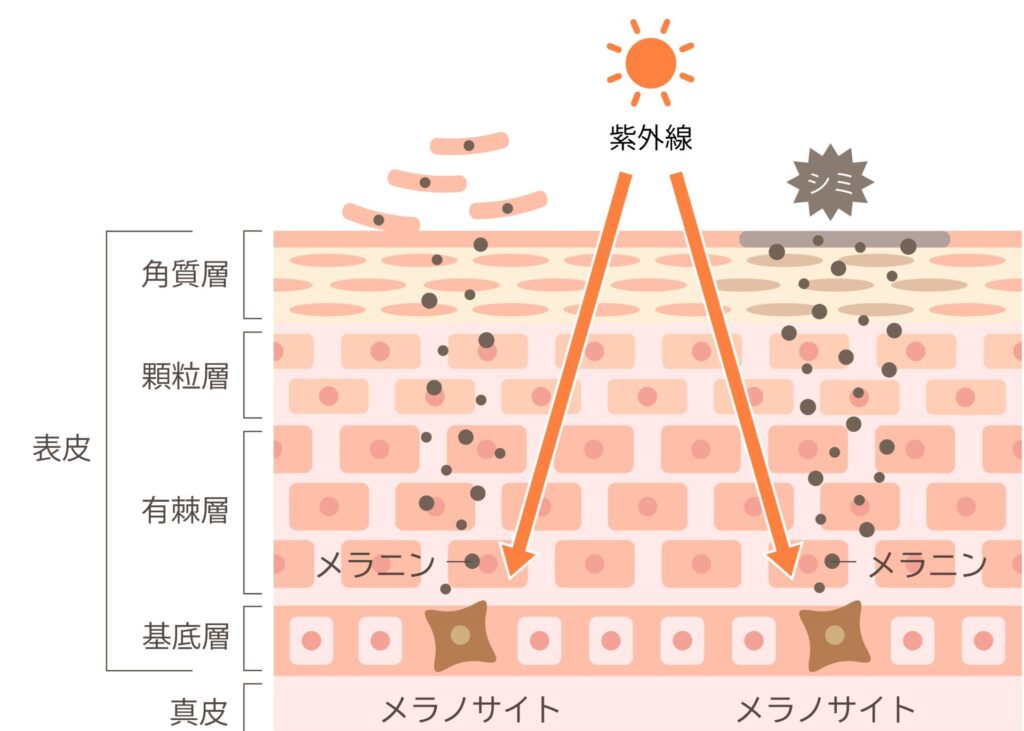

紫外線が肌にあたると、肌のターンオーバーを順調に進むのを阻害します。

表皮の入れ替えが遅れることで、メラニンの蓄積が大きくなり、シミが目立つ様になります。

ビタミンAは、お肌のターンーバーを促進する事で、表皮にあるメラニンをの排出を促します。

すなわち、紫外線が肌にあたり、そのダメージによりメラニンを作り過ぎるのをコントロールして、シミを防ぎます。

シワ 対策

紫外線を受けると、表皮の更に奥の真皮内の線維芽細胞がダメージを受けます。

このことで、コラーゲン・ヒアルロン酸が少なくなりハリがなくなってきます。

ビタミンAは、コラーゲンやヒアルロン酸を生成しハリ・弾力を蘇りさせます。

乾燥肌や敏感肌

ビタミンAは、線維芽細胞へ作用し、ヒアルロン酸を増加させ、潤いのある肌を作ります。

すなわち、皮膚そのものを厚くし、肌をバリアします。このことで、保水力が高まります。

ビタミンA 摂取

ビタミンA自身も、毎日紫外線を受け、減少してしまいます。

そのため、ビタミンAを肌へ蓄積しておくことが大切となります。

ビタミンAを肌の表面から浸透させるやり方と同時にビタミンAを含んだ食品を摂取するか、サプリを摂って体の中からケアする必要があります。

ビタミンAを含んだ食べ物は、カボチャ、ニンジン、サツマイモ等々下記の図のとおりです。

ビタミンA 皮膚

ただ、肌の表面から浸透させる(塗ったり張ったりする)ケアでは「レチノイド反応」に注意が必要なことがあります。

レチノイド反応とは、ビタミンA不足の肌へ、ビタミンAを補給すると、赤みやかゆみ、皮めくれが発症することを言います。

これは、皮膚がビタミンAに慣れないことから起こる反応で、慣れるに従い症状は落ち着いていきます。

ただ、肌あれをすでに起こしているのに、ビタミンAを浸透させ、レチノイド反応を起こすことがあります。

ビタミンA 濃度

さらに、ビタミンAの配合の濃度によって、パルミチン酸レチノール・酢酸レチノール・レチノール・レチノイン酸などと製品に表記される場合があります。

肌あれしているところに濃い濃度のビタミンAをぬると皮膚トラブルの原因となります。

肌あれや、敏感肌、肌に何らかのトラブルのあるの人は事前に、医師の診断を受けていたほうが良いでしょう。

ビタミンB

ビタミンB群は、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンの8種類あります。

本日は、ビタミンBの総説とビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸を説明します。

疲労回復効果

ビタミンB群は、疲労の回復が主な効果になります。

ビタミンB群は、糖質・たんぱく質・脂質を燃焼させエネルギーを創出します。

ビタミンB群が不足すると、エネルギーがうまく作れず、身体機能が低下します。

疲労が抜けず、食欲不振、めまいなどの健康の被害につながります。

ビタミンB群 食材

ブロッコリー・鶏肉・アボカド・バナナ・納豆など多く含まれているとされます。

適度な摂取が大切になります。

ビタミンB1

ビタミンB1は、糖からエネルギーを創出します。

不足すると、糖が増え、脂肪に変化します。そののため体脂肪や内臓脂肪が増えます。

ビタミンB1は、不足しがちになるので、適切に摂取するように意識すると良いでしょう。

ビタミンB1の食材

玄米・大豆・かつお節・豚肉・アーモンドです。

これも摂り過ぎに注意をしてください。

ビタミンB1とニンニクに含有されるアリシンには、ビタミンB1の吸収を促進してくれます。

豚肉とニンニクをとると、メタボの予防が期待できます。

ビタミンB2

ビタミンB2のリボフラビンは体内で、糖質、たんぱく質、脂質の代謝に関係する酸化還元の酵素の酵素を補うものとして働きます。

また、ビタミンB2は、「発育のビタミン」といわれます。発育促進に重要な働きをします。また、皮膚、髪、爪などの細胞の再生にも関わっていきます。

ビタミンB2 不足

ビタミンB2の不足により、口内炎、口角炎、舌炎、皮膚炎、角膜炎などを起こしやすくなります。

ビタミンB2 食材

ビタミンB2は、魚介類、肉類、藻類、豆類、乳類、卵類、野菜類、種実類などに多く含まれています。

ビタミンB2は熱には光によって分解しやすか、アルカリで加熱すると分解します。

ビタミンB6

ビタミンB6はタンパク質分解を助けます。そこで、タンパク質の摂取量が多い人ほど、ビタミンB6の量も必要になります。

また、免疫機能の維持、赤血球のヘモグロビンの合成も必要な栄養素です。

また、脂肪が肝臓に蓄積しにくくして、肝脂肪の予防をします。

ビタミンB6が不足する場合、むくみ・痙攣(けいれん)、貧血や湿疹、口角炎や舌炎、脂漏性皮膚炎、聴覚の過敏、脳波の異常、免疫力の低下などがあらわれる可能性があります。

摂りすぎは、抹消感覚神経炎、知覚神経障害を招きます。

ビタミンB6 食材

マグロ、赤身肉、鶏肉、バナナ、牛レバー、カツオなどに多く含まれます。

ビタミンB12

ビタミンB12は、「赤いビタミン」とも呼ばれることがあります。

その特徴は、血液を作る「造血作用」、核酸やリン脂質を増加させ、神経を修復します。

神経の修復から眼精疲労や神経痛、肩凝りなの改善にも効果が発揮されます。

では、ビタミンB12が不足すると私たちの身体ではどのようなことが起こるのでしょうか。

ビタミンB12 不足

ビタミンB12が不足すると、赤血球が作ることができず、血液量が減り、貧血、倦怠感、めまいやふらつきを起こす可能性があります。

また、神経を修復できないことになるので、眼精疲労が現れたりします。

ビタミンB12 食材

ビタミンB12は、あさり、しじみ、牡蠣(カキ)、さんまなどの食品に含まれています。また、人間の体はビタミンB12の貯蔵が可能です。

そのため、数週間、動物性の食品を絶たない限り不足する可能性は少ないです(ただ、状況にやりますので注意が必要です)。

葉酸

葉酸も、赤血球の生産を助け、また、代謝に関係しています。

DNAやRNAなどの核酸、さらにはたんぱく質の生合成を促進し、その結果、細胞の生産や再生を行い、体の発育促進します。

葉酸は、胎児の重要な栄養素であり、妊婦が葉酸を摂取すると、胎児の神経管閉鎖障害のリスクがへります。

葉酸 不足

酸欠が乏症すると疲労、貧血(蒼白)、めまい、動悸、息切れなどの症状が現れます。重くなると舌がただれたり、味覚障害や下痢になります。

また精神面では気分の落ち込み、怒りやすいなどが現れます。

葉酸 食材

ブロッコリー、キャベツ、キヌア(玄穀)、枝豆、ほうれん草、ヒラタケなどです。