これは、4大認知症の一つで、脳の前頭葉・側頭葉前方に萎縮が見られます。

人格変化や行動障害、運動障害などの特徴的な症状を示し、難病指定をうけています。

そのなかで、「ピック球」と呼ばれるタンパク質が変性した神経細胞の一種が見られる症状が見られることがあり、「ピック病」と呼びます。

前頭側頭型認知症を発症したら、暴力や暴言、万引きが起こる可能性があります。その時に慌てないように、周りの方々が、情報を共有しておく必要があります。

事前に知ることで、弊害を回避することができる可能性があります。

本日は失語症の話をします。

〇本日のテーマ 失語症

〇記事の信頼性

記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。

〇読者への前置き

精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。

失語症

失語症とは

失語症とは、脳の損傷により、「聴く」「話す」「読む」などの機能が失われた状況を指します。

つまり、「話を理解できない」「言葉がでない」「言葉を間違える」「文字が読めない」「文字の意味がわからない」などです。

これらの状況に陥るので、日常において他人と意思の疎通(コミュニケーション)が難しくなります。

構音障害との違い

似たような症状に構音障害があります。ただ似ているだけで、その原因は異なります。

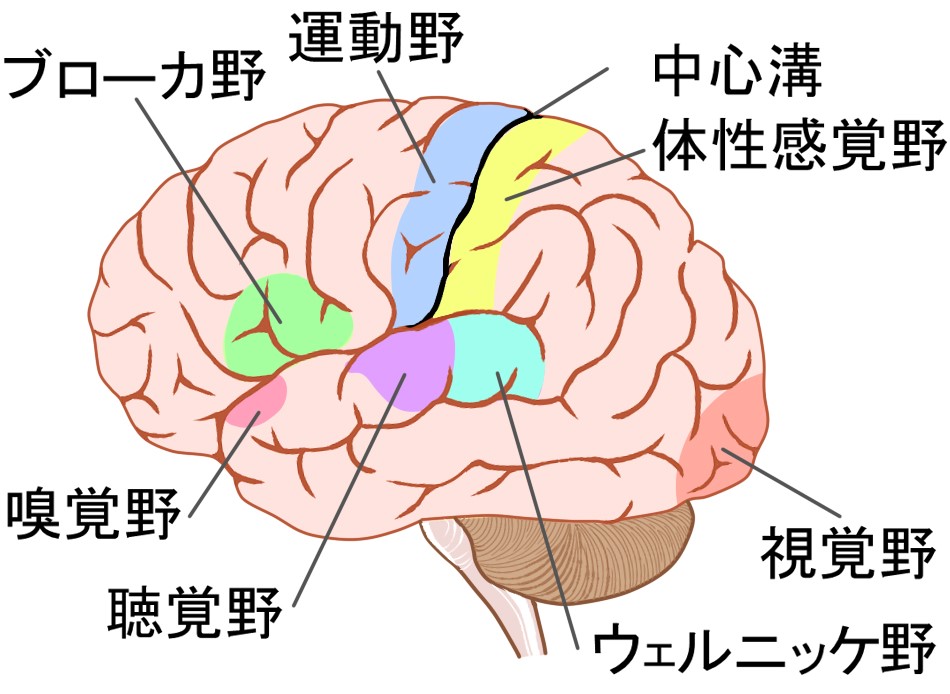

具体的には、脳の運動を司る部分(運動中枢)に障害が生じることで、言葉がうまく使えなくなるのが構音障害です。

一方、脳の言語を司る中枢(言語中枢)に障害が起こって、言葉の使用に支障が出るのが失語症です。

認知症と間違われやすい失語症

失語症は「話せない」「言葉が理解できない」などのうまく言葉を使用できないことが症状ですが、認知症などと誤解されることがあります。

ただ、話すことや聞くことがうまくいかないことなので、認知症と違うとの認識が大切です。

失語症 原因

失語症 原因疾患

失語症は、脳梗塞や脳出血などの中枢神経に障害が起こるのが原因です。

脳梗塞や脳出血などに陥る多数の人は中高年以上です。そこで、失語症に罹患している人の大部分がやはり中高年以上です。

高血圧、高脂血症、肥満症、糖尿病などに罹患している場合は、それらの改善をすることが大切です。

※これらの生活習慣病は、いつの間にか進行をしているので、病院、またはキットなどでチェックをしておくのが良いでしょう。

他には、交通事故などによる頭部外傷や脳腫瘍などで発症してしまうケースも考えられます。

失語症 原因 ストレス

ストレスが直接失語の要因にはなりません。ストレスが原因で声が出なくなるのは、失声症です。

ただ、ストレスが原因で血圧が高くなり高出血などを引き起こすなど、さまざまな疾病に陥る要因になります。

普段からストレスフルな生活を改善することが大切になります。

事故や他の疾患

脳の言葉を司る部分が事故やケガなどで侵されると、言葉を理解できないことや言葉を発することが難しくなります。

ブローカー失語症

続いて、失語症のタイプについて紹介していきます。

運動失語とも言います。大脳のブローカー野の障害で出現します。

ブローカー失語症 症状

ブローカー失語は、言葉を聞いて話の内容を理解することはできますが、それに対して言葉を返したりすることが、なかなか難しい状況になっていきます。

具体的には、話をするがたどたどしくなったり、音がゆがんだりすることがあります。

音韻性錯語と呼び、例えば、「メガネ」を「メガイ」とか、「とけい」を「トテイ」などと言い間違いしたりします。

また、文法的な誤りが見られたりすることがあります。

話の量は少ないうえに、単語や決まり文句などで話をします。会話は短いのが特徴です。

さらに、文字を書く能力も喪失すること多く、場合により仮名文字が形を成していないなどの影響が見られます。

文字の形そのものが崩壊していたり、文法的な誤りが見られる場合、ブローカ失語に該当する可能性が高いです。

ウェルニッケ失語

感覚失語とも言います。大脳のウェルニッケ野の障害で出現します。

ウェルニッケ失語 特徴

ウェルニッケ失語は、相手の話を聞いて、理解する能力に障害が見られます。

自分の思っていることが相手に伝わらないので、それ自体が強いストレスになることがあります。

話し方そのものは、リズミカルな話し方ができたりします。イントネーションも間違ることが少ないのが特徴です。

話の量は多いのですが、言いたい単語が別の単語に置き換わったりすることが見られて意味がよくわからないことがあります。

また、「猫」と言うつもりが「犬」と言ってしまう「語性錯語」や、「とけい」を「とかい」と言ってしまう「字性錯語」などが見られます。

健忘失語

健忘失語とは、理解することも会話も通常通り可能ですが、物の名称が出ない状況を言います。

例えば、「猫」という名前が出てこない場合は、「四本足の動物で、家で飼うところもあり、ニヤーと鳴くことがある動物」などと話をします。

回りくどいことになるので、相手になかなか情報が伝わることもありません。

全失語

全失語は、「話す」「理解する」「読む」「書く」の能力を喪失しています。

その場に合致した言葉が出ずに、出たとしても意味が良く通らないものが出て、コミュニケーションが難しくなります。

理解力の障害とは、言葉は聞こえていますが、意味が分からない状況で、ウェルニッケ失語の場合は、強く症状がでます。

本人が理解できていない場合は、別の単語に置き換えたり、身振り手振りを交えてわかりやすく説明する必要があります。

失語症 予防

会話を数多く

他人との実際に会話をすることが、失語症の進行を遅らせます。また、失語症の人が言うことを待つ態度が大切です。

失語症の人が言葉に詰まると、ヒントなどを出してサポートしてあげましょう。

初めの音の口の形などを見せて真似をさせるのも良いでしょう。

失語症の人が分からないと、真摯に「分からない。ごめんなさい」と伝えましょう。真面目に向かい合う姿勢が見られれば、失語症の人も納得すると思います。

挨 拶

急性期の失語症の進行を遅らせるのに、挨拶を交わすのも有効です。

急性期は細かいことにこだわることなく、コミュニケーションのやり取りが大切です。

書 字

自分の名前など、簡単なことを書くのも効果的です。

また、文字をなぞりだけで、文字が増えていきます。遊び要素でやってみるのも良いでしょう。

さらに、書きながら音読したり、書いた後に書いたものを読んだりすると、言葉を発するトレーニングになります。

日 記

認知症に関する日記を書く有効性は以前述べました。たった一言や、ささいなことで良いのでニュースを書きしめすと良いでしょう。

また、日記だけでなく、新聞から気になった記事を選んで書き写し